どこの家にもある風邪薬や頭痛薬、胃腸薬。いつの間にか期限が切れていたことはありませんか?

定期的に病院へ通っている人は、病院で処方される薬があるでしょう。

特に高齢者の場合「いつもの薬」を持っている人が多いものですが、こういった高齢者が亡くなった場合、薬が大量に遺されることがあります。

病院で出された薬は、その人の症状に合わせて処方されたものですから、本人以外が使うわけにはいきません。

となると、捨てるしかないわけです。

そのとき、皆さんはどのように医薬品を捨てていますか?

医薬品を捨てるときは、どのように処分すればよいのでしょうか?

液体の飲み薬は流しに捨てOKなのか。錠剤や粉薬は、ゴミ箱に捨ててよいのか。また、大量の薬がある場合、普通に捨てて大丈夫なのか……

意外と知らない医薬品の捨て方についてご紹介します。

目次

薬の正しい捨て方は?

使い切れなかった薬や期限切れの薬を、どのように処分すればよいのかお悩みではありませんか?実は薬の種類によって適切な廃棄方法が異なります。不適切な方法で捨ててしまうと、環境汚染や誤飲事故などの危険性があるため注意が必要です。

ここでは、安全かつ環境に配慮した薬の正しい捨て方について解説します。一般的な処方薬や市販薬から特殊な薬まで、状況別の廃棄方法を知っておきましょう。

薬局へ返却する

最も安全で環境に優しい薬の処分方法は、購入した薬局や調剤薬局に返却することです。多くの薬局では、使用しなかった薬や期限切れの薬を回収するサービスを行っています。特に処方薬については、処方した医療機関や調剤した薬局に返却するのが望ましいでしょう。薬局では専門的な知識を持ったスタッフが適切に処理してくれるため、環境への影響を最小限に抑えることができます。

返却する際は、薬の名前や用量がわかるように、できるだけ元のパッケージのまま持参しましょう。また、事前に電話で確認すると安心です。なぜなら、一部の薬局では回収を行っていない場合もあるからです。もし返却する薬が大量にある場合や、特殊な薬である場合は、その旨を事前に伝えておくとスムーズに対応してもらえます。

一般的な薬の捨て方

薬局への返却が難しい場合は、自宅で適切に処分する方法もあります。一般的な内服薬(錠剤・カプセル・粉薬など)は、以下の手順で廃棄するのが一般的です。まず、薬を水に溶かすか、コーヒーの出がらしや猫砂などと混ぜて、子どもやペットが誤って口にしないようにします。次に、元の容器から出した薬を新聞紙などに包み、「医薬品」と明記して可燃ゴミとして捨てます。

外用薬(塗り薬・貼り薬など)については、使い切るのが基本ですが、残った場合は容器ごと可燃ゴミとして捨てることができます。ただし、スプレー缶タイプの薬は中身を使い切ってから、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。また、水薬は、少量であれば水で薄めてから流しに流すこともできますが、大量の場合は薬局に相談するのが安全です。

通常のゴミとして廃棄できない薬

一部の薬は、その性質上、通常のゴミとして廃棄することができません。例えば、医療廃棄物や在宅医療ゴミに該当する使用済みの注射針などは、専門的な処理が必要です。これらの薬は必ず医療機関や薬局に返却しましょう。また、向精神薬や麻薬などの規制薬物についても、一般ゴミとして捨てることはできません。これらは医療機関や薬局に返却するか、警察署に相談することが適切です。

注射針やインスリン注射器などの鋭利な医療器具も、通常のゴミとして捨てることはできません。これらは医療機関や薬局で提供されている専用の回収ボックスに入れる必要があります。特に注射針は、ゴミ収集作業員がケガをする危険性があるため、適切な処分が求められます。

薬を捨てたらどうなるの?

モノを捨てるには、ルールがあります。粗大ゴミも、生活で出るゴミも、捨てるときはルールに従って処分しなくてはなりません。なぜなら、適切な処理をしないと、生体や環境に悪影響を与えてしまうからです。

遺品のなかには、もしかしたら処分に困るものも多数出てきます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

もちろん薬も同じです。薬がきちんと処分されなかった場合、こんな事態を招いてしまうかもしれません。

- ・薬の誤飲・悪用

- ・環境の汚染や破壊

薬の誤飲・悪用

薬を捨てるとき、最も気を付けなければならないのは、悪用されたり、誤飲されたりしないようにすることです。

血糖値を下げる薬や血圧を下げる降圧剤、また睡眠薬や向精神薬など、使い方を誤ると非常に危険な薬はたくさんあります。

もしも、そんな薬がゴミ袋から持ち去られてしまったら、どう悪用されるかわかったものではありません。犯罪に発展してしまう可能性も考えられます。

また、カラスやネコがゴミを散らかして道に散乱していることがあるでしょう。その中に危険な薬があったら、子供が拾って遊んだり、興味本位で誤飲したりする可能性があります。

最悪の場合、命を落としてしまうかもしれません。

環境の汚染や破壊

海外では医薬品の廃棄による河川の水質汚染が深刻な問題となっています。特に抗生物質や抗ウイルス薬を排水口に流すことは絶対に避けるべきです。その理由は、これらの薬剤が川に流れることで「耐性菌」が発生する恐れがあるからです。

自然界には様々な細菌が存在しています。抗生物質はこれらの細菌を死滅させますが、中途半端に使用すると、薬に強い細菌だけが生き残ることがあります。そして、この薬剤に強い特性を持った細菌が繁殖していきます。

河川に継続的に薬が流されると、薬に強い細菌だけが生き残るという淘汰が繰り返され、最終的に薬が全く効かない「耐性菌」が誕生してしまいます。

期限切れの薬はどう処分する?

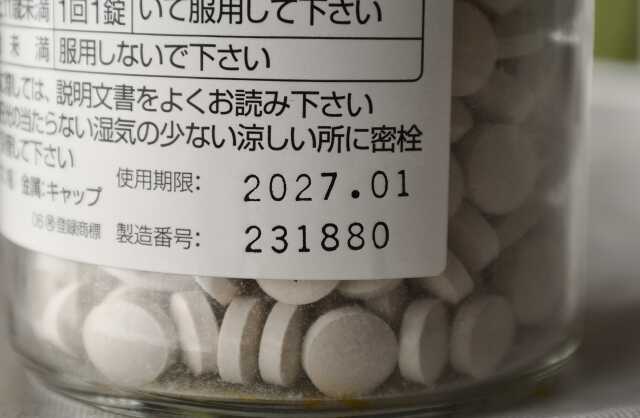

薬は具合が悪いときだけ服用するものなので、期限についてあまり意識することがないかもしれません。しかし、薬にも使用期限があります。特に長期保存されていた薬は、効果や安全性に問題が生じる可能性があるため、適切な処分方法を知っておくことが重要です。残薬をもったいないと感じる気持ちは理解できますが、期限切れの薬には処分すべき理由があります。

期限切れの薬を飲んでも大丈夫?

期限切れの薬の服用はおすすめできません。医薬品の「使用期限」とは、その薬の効果と安全性が最大限保証される期日を意味しています。

期限が過ぎたからといって、薬の効き目が突然なくなったり、すぐに有害になったりするわけではありません。しかし、時間の経過とともに薬の成分が徐々に変化する可能性があります。

医薬品の期限は製品によって製造日から2〜5年と異なります。また製薬会社は、期限後の薬の効果や安全性について保証する義務がありません。つまり、期限切れの薬を飲んだ場合の効果や安全性は「不明」なのです。

安全を第一に考え、使用期限内の薬を適切に使用することが望ましいでしょう。

期限切れの薬は効くの?

錠剤やカプセル、粉薬などの固形の薬は比較的安定性が高いですが、液体や複数の成分を混ぜた調剤薬は期限が切れると効力が実際に低下するものがあります。液体の目薬は使用中に雑菌が入りやすいため、たくさん残っていても使用期限を必ず守りましょう。注射剤も期限切れになると濁りや変色が生じることがあるので、廃棄が必要です。

特に注意が必要なのは「特定の症状に特化した薬」です。抗けいれん薬、心不全治療薬のジゴキシン、血栓予防薬のワーファリンなどがこれに当たります。

甲状腺関連の薬や低用量ピルも期限切れのものは服用しないようにしましょう。これらの薬はデリケートで、わずかな変化が治療効果や体調に大きく影響する可能性があります。

なぜ手元に残薬が生じてしまうのか

私たちの家庭には、使い切れずに余ってしまった薬、いわゆる「残薬」が少なからず存在しています。厚生労働省の調査によると、日本全国の残薬による経済的損失は年間約500億円にも上ると言われています。

これは医療費の無駄遣いであるだけでなく、環境問題や誤飲事故のリスクにもつながる問題です。なぜこのような残薬が生じてしまうのか、その主な原因と対策について考えてみましょう。

飲み忘れ・飲み間違え

残薬が生じる最も一般的な原因は、単純な「飲み忘れ」や「飲み間違え」です。特に高齢者や多剤服用している方は、いつ何の薬を飲むべきか混乱しやすく、結果として薬が余ってしまうことがあります。例えば、朝・昼・晩と1日3回服用する薬があった場合、昼の分だけ継続的に飲み忘れると、1ヶ月で10錠以上も余ってしまうことになります。

このような飲み忘れを防ぐためには、服薬管理ツールの活用が効果的です。1週間分の薬をセットできるピルケースや、スマートフォンのアプリで服薬時間をアラームでお知らせする機能を利用するなど、自分に合った方法を見つけることが大切です。また、かかりつけ薬局を決めて「お薬手帳」を一元管理することで、薬剤師から適切なアドバイスを受けることもできます。

飲めないタイミング

予定外の出来事によって服薬タイミングが合わず、結果として残薬が増えてしまうケースも少なくありません。例えば、食後に服用する薬がある場合、外食や旅行などで通常の食事時間がずれると、服薬も難しくなります。また、「アルコールと一緒に服用してはいけない」という指示がある薬を飲んでいる方が飲み会に参加する場合など、意図的に服薬をスキップせざるを得ないこともあるでしょう。

こうした状況に対処するためには、医師や薬剤師に事前に相談することが重要です。例えば「旅行に行く予定があるのですが、薬の飲み方を調整する必要がありますか?」といった質問をすることで、あなたのライフスタイルに合わせた服薬指導を受けることができます。

自己判断での服薬中止

症状が改善したと感じて自己判断で服薬を中止してしまうケースも、残薬が生じる大きな原因となっています。例えば、高血圧の薬は自覚症状がないまま効果を発揮しているため、「もう大丈夫だろう」と勝手に判断して飲むのをやめてしまうと、知らない間に血圧が上昇し、健康リスクが高まることがあります。また、抗生物質などは症状が改善しても指示された期間はしっかり服用しないと、細菌が完全に排除されず再発や耐性菌発生のリスクが高まります。

このような自己判断による服薬中止を防ぐためには、医師からなぜその薬を服用する必要があるのか、どのくらいの期間服用すべきなのかをしっかり説明してもらうことが大切です。不安や疑問があれば、遠慮せずに質問しましょう。

薬の期限はどのくらい?

家庭の救急箱や薬棚を整理していると、「この薬まだ使えるのかな?」と迷うことはありませんか?薬の効果や安全性を保つためには、適切な期限内に使用することが重要です。期限切れの薬は効果が弱まるだけでなく、中には副作用のリスクが高まるものもあります。しかし、薬の種類や保管状態によって使用期限は大きく異なります。薬の種類別の使用期限と正しい判断方法について詳しく解説します。

ドラッグストアなどで購入した薬

ドラッグストアやコンビニエンスストアで購入できる一般用医薬品(市販薬)には、通常、外箱や容器に使用期限が明記されています。この期限は製造時の品質を基準に、科学的根拠に基づいて設定されたものです。記載方法は製品によって異なりますが、多くの場合「〇年〇月」または「西暦〇年〇月」という形式で示されています。この期限までは、製薬会社が定めた保管条件(例:「直射日光を避け、涼しい場所で保管」など)を守れば、効果と安全性が保証されています。

特に注意したいのは、使用期限が過ぎた薬を「まだ大丈夫だろう」と勝手に判断して使用してはいけないということです。期限切れの薬は、見た目や匂いに変化がなくても、有効成分が分解されていたり、効果が弱まっていたりする可能性があります。

未開封の場合

市販薬の中には、外箱や容器に具体的な使用期限の記載がないものもあります。このような場合、未開封の状態であれば、製造日から約3年が一般的な使用期限の目安となります。ただし、これはあくまで適切な環境(直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所など)で保管された場合の目安です。

製造日を確認するには、パッケージに記載されているロット番号を参考にすることができます。多くの製品では、ロット番号の最初の数字が製造年を、次の数字が製造月を表していることがあります。ただし、製薬会社によって表記方法は異なるため、正確な情報は製薬会社のウェブサイトや問い合わせ窓口で確認するとよいでしょう。

未開封でも保管状態が悪いと薬の品質は劣化します。特に浴室や洗面所など湿度の高い場所や、車内など温度変化の激しい場所での保管は避けてください。

開封した場合

薬を一度開封すると、未開封時よりも空気や湿気の影響を受けやすくなるため、使用期限は大幅に短くなります。薬の剤形(錠剤、液剤など)によって、開封後の使用期限の目安は異なります。

散剤や顆粒剤は開封後3~6カ月程度が目安です。これらは湿気を吸収しやすく、固まったり変色したりすることがあります。特に1回分ずつ小分けにされていないものは、使用のたびに空気に触れるため劣化が早まります。乾燥剤と一緒に密閉容器に保管し、変色や固まりがある場合は使用を中止しましょう。

カプセルや錠剤、軟膏、座薬などは開封後6カ月~1年程度が目安です。錠剤やカプセル剤は比較的安定していますが、湿気で軟らかくなったり、変色したりすることがあります。PTPシート(アルミの包装)から出さずに保管することで、劣化を遅らせることができます。

病院や薬局で処方された薬

医療機関や調剤薬局で処方される医療用医薬品は、一般的に製造後3~5年が使用期限とされています。ただし、これは未開封の状態で適切に保管された場合の期限です。実際には処方される時点ですでに製造から一定期間が経過しているため、受け取った時点での残りの使用期限は短くなっています。

処方薬の場合、薬剤師から具体的な使用期限について説明を受けることが一般的ですが、もし不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。薬の種類や剤形によって使用期限は異なりますし、同じ薬でも適応症(どの病気に使うか)によって推奨される使用期間が変わることもあります。

亡くなった方の薬処分も遺品整理七福神にお任せください

大切な方が残された薬の処分に悩まれていませんか?処方薬や市販薬は一般ゴミとして捨てられず、不適切な処分は環境問題や事故につながるリスクがあります。遺品整理七福神では、故人の残されたあらゆる薬を適切な方法で処分いたします。

専門知識を持ったスタッフが、医療機関や薬局と連携し、安全かつ法令に沿った処分を代行します。ご遺族様の負担を少しでも軽減するお手伝いをいたします。

まとめ

薬は「医療廃棄物」として適切な処理が必要です。非感染性廃棄物として分別し、焼却処理しなくてはなりません。

まずは薬を余らせないことが第一です。病院で受診して薬を処方されたら、その決められた期間に飲み切りましょう。調子が良くなったと感じても、最後まで服用します。

薬も、できるならば生前整理をしておきたいものです。とはいえ、持病がある人だと、今ある薬をすぐに処分してしまうわけにもいきませんよね。

また、「長期処方箋」により、長期間の処方ができる薬もあります。こういった薬を処方されている人が亡くなった場合、どうしても大量の薬が遺ってしまうことになります。

もしも、どうやって捨てたらいいか迷ったり、残された薬があまりにも大量だったりする場合は、遺品整理業者にご相談ください。あなたの「困った」、解決します。