持ち帰ったおみくじが不要になったものの、捨て方がわからないためとりあえず保管しているという方は多いものです。神様や仏様からのメッセージともいえるおみくじをゴミ箱に入れることに抵抗を感じる方も少なくありません。

おみくじの捨て方について、以下のような疑問はありませんか?

- そもそもおみくじは捨てていいの?

- おみくじを処分するタイミングはいつ?

- おみくじの正しい捨て方は?

おみくじの捨て方に迷っている方はぜひ参考にしてください。

目次

おみくじは結ぶもの?持ち帰るもの?

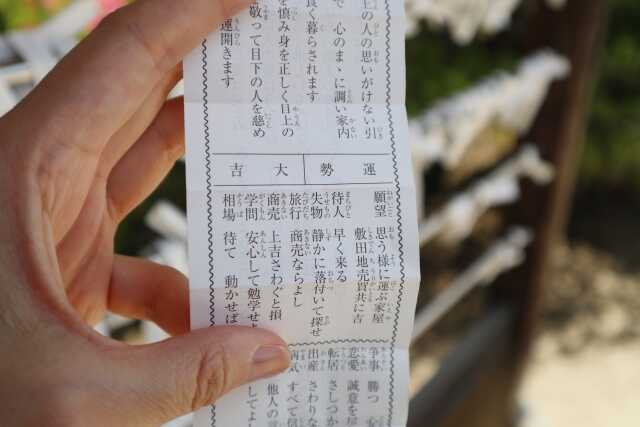

おみくじとは、神社・お寺で引けるくじのようなものです。小さな紙片に運勢や生活上のアドバイス、和歌などが欠かれていることが多く、運試しや占いとして利用されるのが一般的です。

引いた後のくじは神社・お寺の敷地内にある木などに結ぶほか、持ち帰ることもできます。どちらがよいかは神社・お寺によって見解が異なり、正解はありません。引いたおみくじを毎回結ぶ人もいれば、いつも持ち帰る人、よい結果が出たときや読み返したいときだけ持ち帰る人もいます。

神社に結んだ方がいいおみくじ

おみくじの結果が「凶」や「大凶」だった場合は、神社に結んでおくことをおすすめします。これには「悪い運気を神社に置いていく」という意味があります。神様の力によって凶運を浄化してもらうという考え方です。

また、「吉」以上の良い結果でも、実は結んでおくことが望ましいとされています。これは「おみくじは神様からのメッセージ」という考えに基づいています。良い内容も神社に返すことで感謝の気持ちを表し、その運気を授かったことへの敬意を示すのです。

さらに、おみくじを自宅に持ち帰ることで、紙に宿った神聖なエネルギーが日常空間で薄れてしまうという信仰もあります。神社という神聖な場所に結ぶことで、おみくじの持つ霊的な力が保たれると考えられているのです。

おみくじを持ち帰って財布に入れる

おみくじは神社やお寺から持ち帰っても問題ありません。実際、多くの人が運勢だけでなく、記載されている生活アドバイスや願い事の叶え方を参考にするために持ち帰っています。

持ち帰ったおみくじを財布に入れる習慣を持つ人も多いです。これには「金運を呼び込む」という言い伝えがあります。特に「大吉」や「吉」などの良い結果のおみくじは、その良い運気を自分の財布に宿らせることで、金運向上につながると信じられているのです。

ただし、おみくじを財布に入れる際は、折りたたんだり、専用のケースに入れたりして丁寧に扱いましょう。おみくじが傷んだり汚れたりすると、その効果も薄れると考えられています。また、財布の中でレシートや領収書に紛れないよう、カードポケットなどに挟んでおくといいでしょう。

持ち帰ったおみくじ帳で保管

おみくじを持ち帰る場合、単に財布に入れるだけでなく、専用の「おみくじ帳」で保管する方法があります。おみくじ帳とは、引いたおみくじを整理して保存できる専用のノートや冊子のことです。

おみくじ帳の利点は、いつ、どこで、どんな運勢のおみくじを引いたかを記録できることです。日付や場所、その時の気持ちなどをメモしておくと、後から振り返ったときに貴重な記録となります。また、複数のおみくじを比較したり、時間の経過とともに運勢がどう変わったかを確認したりすることもできます。

おみくじ帳は単なる保管方法だけでなく、神社巡りの記念品としても人気があります。全国各地の有名な神社やお寺のおみくじを集めることで、参拝の思い出とともに、様々な神仏からのメッセージを大切に残すことができるのです。

自宅に持ち帰ったおみくじを捨てるタイミング

おみくじを自宅に持ち帰って大切に保管している方も多いでしょう。しかし、いつまでも取っておくべきなのか、捨てるべきタイミングはあるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

実は、おみくじの処分に関して厳密な決まりはありません。神社やお寺によって見解が異なりますが、一般的に推奨されている捨てるタイミングがいくつかあります。

おみくじを再度引く時

新しいおみくじを引く際には、前回のおみくじを処分するのが適切です。これは神仏からの新たなメッセージを素直に受け入れるための区切りとなります。

おみくじの処分タイミングとしては、次のおみくじを引く直前がベストです。例えば、神社やお寺に参拝する前日に、前回のおみくじに感謝の気持ちを込めて処分しておくとよいでしょう。これにより、心の整理ができ、新しいメッセージを受け取る準備が整います。

特に年始に新しいおみくじを引く場合は、前年のおみくじは大晦日までに処分することをおすすめします。年末の大掃除と合わせて行うことで、心身ともに新しい年を迎える準備ができます。

新年の初詣の時

年末の大掃除は、おみくじを処分するのに最適な時期です。一年間守ってくれたおみくじに感謝の気持ちを込めながら、丁寧に処分しましょう。特に12月28日から30日の間に行うと良いとされています。これは「煤払い」の伝統的な期間で、年神様をお迎えする準備をする時期だからです。

具体的な処分方法としては、まずおみくじに「ありがとう」と声をかけてから、白い紙で包むことをおすすめします。これは感謝と敬意を表す所作です。その後、燃えるゴミとして出すか、神社によっては古いおみくじを納める場所があるので、そこに持参するのも良いでしょう。

初詣で新しいおみくじを引く予定なら、必ず前年のおみくじは処分しておくことが大切です。これにより、新しい年の運気を素直に受け入れる準備が整います。また、処分する際は一気に行い、途中で中断しないようにしましょう。

願いが叶った時

おみくじは願いが叶ったことを実感してから処分するのが良いとされています。これは感謝の気持ちを新鮮なうちに伝えるためです。ただし、すぐに処分するのではなく、まず感謝の気持ちを込めて一礼し、白い紙で丁寧に包みましょう。

処分方法としては、神社に返納するのが最も望ましいとされています。特に願いを叶えてくれた神社であれば、おみくじを引いた場所に返すことで感謝の循環が生まれます。神社への返納が難しい場合は、清浄な場所で燃やすか、燃えるゴミとして出す際も感謝の言葉を添えると良いでしょう。

また、叶った願い事の内容を記録しておくことで、神仏のご加護を忘れずに日々の生活に感謝する気持ちを持ち続けることができます。おみくじは単なる紙ではなく、神仏とのつながりを象徴するものです。

おみくじの捨て方7選

おみくじの捨て方は神社・お寺に返納する方法、不用品回収業者を利用する方法を含めて主に4つあります。そもそもおみくじを捨ててもよいのか気になる方もいるかもしれませんが、おみくじを授けた神様や仏様に感謝する気持ちがあれば問題ありません。ここでは正しい捨て方を詳しく紹介しますので、古いおみくじを捨ててスッキリしたい方はぜひ参考にしてください。

すぐに神社の木の枝に結ぶ

おみくじを引いて内容を確認した後、最も一般的な処分方法は神社内の木の枝に結ぶことです。これは多くの神社で見られる光景で、おみくじの運勢を神様に返すという意味があります。

神社によっては木の枝ではなく、専用の結び場所が設けられていることもあります。たくさんのおみくじが結ばれている場所を見つければ、そこが指定の場所だと判断できるでしょう。

おみくじを結ぶ際は、感謝の気持ちを込めて丁寧に行うことが大切です。運勢の良し悪しにかかわらず、神様からのメッセージとして敬意を持って扱いましょう。

ただし、一度自宅に持ち帰ったおみくじは木の枝に結ばず、神社の返納箱に入れるのが正しいマナーです。木の枝に結ぶのは、その場で読んだ直後に限ります。

おみくじを引いた神社・お寺に返納する

持ち帰ったおみくじを処分する最も適切な方法は、引いた神社やお寺に返納することです。神聖なものとして扱われるおみくじは、一般のゴミとして捨てるのではなく、元の場所に戻すことが望ましいとされています。

多くの神社やお寺には「古札入れ」や「返納箱」が設置されています。これらは使用済みのお守りやおみくじを納めるための専用の箱です。ただし、年末年始のみ設置される場所もあるため、見つからない場合は社務所で尋ねるとよいでしょう。

返納の際は、おみくじを丁寧に折りたたんで、感謝の気持ちを込めて箱に入れます。決して神社の敷地内に勝手に置いたり、破いて捨てたりすることは避けてください。

別の神社・お寺に返納する

おみくじを引いた神社・お寺を訪問するのが難しい場合や、郵送での返納ができない場合は違う神社・お寺に返すことも可能です。文化庁の令和6年の宗教年鑑によると、全国には84,022の神社と76,269の寺院があります。自宅や勤務先の近くなどアクセスのよい神社・お寺へ持っていくだけで処分できるため手軽な方法といえます。ただし、神社で引いたおみくじは神社、お寺のおみくじはお寺へ返納することが大切です。

捨て方はおみくじを引いた神社・お寺へ返納する場合と同様です。神様や仏様への感謝の気持ちを心の中で伝えながら、納札所や古札入れへ入れてください。

神社へ郵送し、お焚き上げで捨てる

おみくじを引いた神社が遠方にある場合、返納するのが難しいことがあります。その際には、郵送で神社へおみくじを返納する方法があります。利用できるかどうかは神社によって異なるため、事前に確認が必要です。

すべての神社が郵送での返納に対応しているわけではなく、中には初穂料やお焚き上げ料が発生する場合もあります。そのため、詳細を知りたい場合は都道府県の「神社庁」や、実際におみくじを引いた神社の事務局に問い合わせることをお勧めします。

こうした手続きにより、おみくじをきちんと処分し、感謝の気持ちを込めて安全に礼儀正しく捨てることができます。おみくじは大切なものですので、無駄にせず適切に扱うことが大切です。

お焚き上げの依頼先や費用の相場・場所別のメリット・デメリット

どんど焼きで処分する

年の初めに神社やお寺で催される「どんど焼き」でおみくじを処分する方法もあります。この伝統行事は、しめ縄や破魔弓などの正月飾りをお焚き上げするもので、お守りや御札、おみくじも一緒に処分できます。

一般的には1月15日前後に行われることが多いですが、地域によって日程が異なる場合があります。お住まいの地域でのどんど焼きの日程は、近隣の神社やお寺、自治体の広報などで確認するとよいでしょう。

どんど焼きの行事に先立ち、神社ではおみくじの返納を受け付けていることが多いです。返納する際は、紙で包むなどして丁寧に扱い、神社の方に渡すことをおすすめします。正しい作法で処分することで、新年の清々しいスタートを切ることができます。

可燃ゴミとして処分する

紙などの燃やせる素材でできているおみくじは、可燃ゴミとして処分することもできます。どうしても神社やお寺に行けないとき、やむを得ない方法として検討してみましょう。

おみくじをゴミとして捨てても「バチ」が当たることはないとされていますが、捨て方には配慮が必要です。感謝の気持ちを込めながら塩で清め、他のゴミと混ざらないように和紙や封筒で包むとよいでしょう。

塩を使ったお清めの方法としては、まず和紙を広げて中央におみくじを置き、少量の粗塩をかけます。次に感謝の気持ちを心の中で唱えながら、和紙で塩とおみくじを包みます。そして収集日に可燃ゴミとして出します。

このように塩と一緒に包んだおみくじはそのままゴミ箱に入れても問題ありません。もし他のゴミと混ざるのが気になる場合は、さらに封筒やビニール袋に入れると安心です。

不用品回収業者に引き取ってもらう

家の中の不用品を引き取ってくれる不用品回収業者を利用しておみくじを捨てる方法もあります。

おみくじ以外にも、お守りや御札といったお清めが必要なものをまとめて処分してもらえるのがメリットです。

また、中には即日回収してくれる不用品回収業者もいます。量が多くて神社・お寺へ持ち込むのが難しい場合や急な引っ越しで早く処分したい場合などに便利です。

なお、不用品回収業者を利用する際は回収してもらう不用品の量にかかわらず、出張料金などとして数千円程度の費用がかかるのが一般的です。おみくじを処分するためだけに利用すると割高になるため、家具や家電といった捨て方がわかりにくいものや自分では運びにくいものなども一緒に引き取ってもらうとよいでしょう。

まとめ

神社・お寺で引いたおみくじはその場で結ぶほか、持ち帰ることもできます。持ち帰ったおみくじを処分するには、神社・お寺に返納したりどんど焼きでお焚き上げしてもらったりするとよいでしょう。返納するのは、おみくじを引いたのとは別の神社・お寺でも問題ありません。

また、おみくじを可燃ゴミとして回収してもらったり、不用品回収業者を利用したりすることも可能です。ただし、どの捨て方でも神様や仏様に感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。

おみくじの処分はゴミ屋敷バスター七福神にお任せください

おみくじの捨て方に迷っているなら、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください。おみくじだけでなく、お守りや御札、神棚や仏壇など、お清め・供養が必要なものをまとめて回収いたします。もちろん、それ以外の不用品も同時に引き取り可能です。

お問い合わせから最短即日での回収対応が可能で、料金は業界最安値に挑戦中。価格交渉も承っておりますので、ご予算に合わせたプランをご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。