エアコンを買い替える時は、本体購入費や取り付け工事費がかさみます。

転居により取り外しが必要になった場合も、引っ越し代とは別に取り外し料金の支払いが必要です。

ただでさえかさむ出費、「エアコンの取り外す費用くらいは節約したい」と思う方もいるでしょう。

この記事では、エアコンの取り外しを自力で行う方法について、詳しく解説します。

エアコンの取り外しをセルフで行う際は、注意点やリスクについても確認の上、安全を最優先にしてください。

目次

エアコンは素人でも取り外し可能?

エアコンの取り外しを行っている専門業者や家電量販店はたくさんありますが、結論から言うと、素人でもエアコンの取り外しは可能です。

エアコンの取り外し作業を行うにあたっては、特に必要な資格はないため、初心者でもできないことはありません。

ただし、エアコンには「ポンプダウン」と呼ばれる冷媒ガスをまわす部分をはじめ、経験や熟練の技が必要になる作業もあるため、知識のないまま取り外しを行うのは危険です。

故障や感電、事故やけがのリスクを把握した上で、エアコンの取り外しを行うようにしましょう。

エアコンを自分で取り外すメリット

大きくて重量のあるエアコン本体を自力で取り外すことは、そう簡単ではありません。

プロの業者に依頼した方が、手間と時間を省けるのは明確です。

しかしそれでも、セルフでエアコンの取り外しを行うことには次のようなメリットがあります。

取り外し費用が安く済む

自分でエアコンを取り外す一番のメリットは、経済的な負担を軽減できることでしょう。

通常、業者や家電量販店に依頼すると、エアコン取り外し工事費だけでも5,000円~8,000円程かかります。

取り外し工事費とは別に出張費が発生するケースもあり、トータルで見ると決して安い金額ではありません。

しかし、自分でエアコンの取り外しを行えば、かかる費用はほぼゼロです。

かかったとしても、取り外し作業に必要な道具の購入代だけで済むため財布には優しいでしょう。

予約を取る必要がない

業者に依頼しても、すぐにエアコン取り外し工事に来てもらえるとは限りません。

繁忙期の場合は予約も埋まりやすく、問い合わせから数か月かかることもあります。

しかし自分で取り外しを行えば、作業日は自分のスケジュール次第です。

“待ち”の状態がないため、業者の枠が空くよりも早くエアコンを取り外せるケースもあります。

自分でエアコンを取り外すことは決して容易ではありませんが、お金と時間の面で見るとメリットは大きいです。

作業前に必要な準備

自分でエアコンを取り外すと決めたら、作業に取りかかる前に下準備を行いましょう。

取り外しに使う道具を揃える

エアコンの取り外しに使用する道具を用意します。

最低限必要なものは、以下のとおりです。

〈必要な道具〉

- ビニールテープ

- 養生シート

- 軍手

- ゴミ袋

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

- モンキーレンチ(モンキースパナ)

- 六角レンチ

- ニッパー

- ペンチ

- 脚立

- カッターナイフ

- エアコン配管用のパテ(エアコンキャップでも可)

いずれも、ホームセンターなどで購入できますが、一部100円ショップで手に入る道具もあります。

ゴミ袋・軍手・カッターナイフなどは、自宅にあるものや100円の商品で十分です。

ただし、六角レンチ・プラスドライバーなどの専用工具は、強度のあるホームセンターの商品の購入をおすすめします。

作業スペース・搬出動線を確保する

大型家電のエアコンを取り外し、外へ運び出すとなれば、それなりのスペースと搬出動線が必要になります。

あらかじめ確保しておかないと、後から作業が行き詰まったり余計な時間がかかったりする可能性が高いです。

エアコン周辺のものは退けておき、脚立や取り外したエアコンを置けるスペースを空けておきましょう。

エアコンは奥行きもあり、取り外した状態だと壁かけ時より大きく感じます。

気持ち広めに場所を開けておくと、スペースにもゆとりを持って作業が効率良く進められるはずです。

また、エアコンは室内機だけでなく室外機もあるため、外側の同線の確保も必要です。

搬出動線が草木で生い茂っている、隣の建物が行く手を阻む、などの状態では運び出し作業は困難です。

取り外したものの、運び出せないという事態にならない為に、あらかじめスペースと同線を確保しておきましょう。

エアコンの取り外し方法

それでは本題、エアコンの取り外しの手順の説明に移ります。

エアコン本体の取り外しであれば1時間ほどで終わりますが、流れに沿ってひとつずつ進めることが重要です。

おおまかな手順は、以下の通りです。

- エアコン下の床を養生する

- 室外機のカバーを外す

- ポンプダウンを行う

- エアコンの運転を停止してコンセントを抜く

- 外したバルブキャップを再び取り付ける

- 室外機を取り外す

- 室内機を撤去する

- 壁の穴をパテで埋める

それほど難しい作業はありませんが、ひとつひとつの工程を丁寧に行わないと、故障やケガの原因になります。

1人では行わず人の手を借りながら、慎重に行いましょう。

ここでは、各手順についての詳細を注意点と合わせて説明していきます。

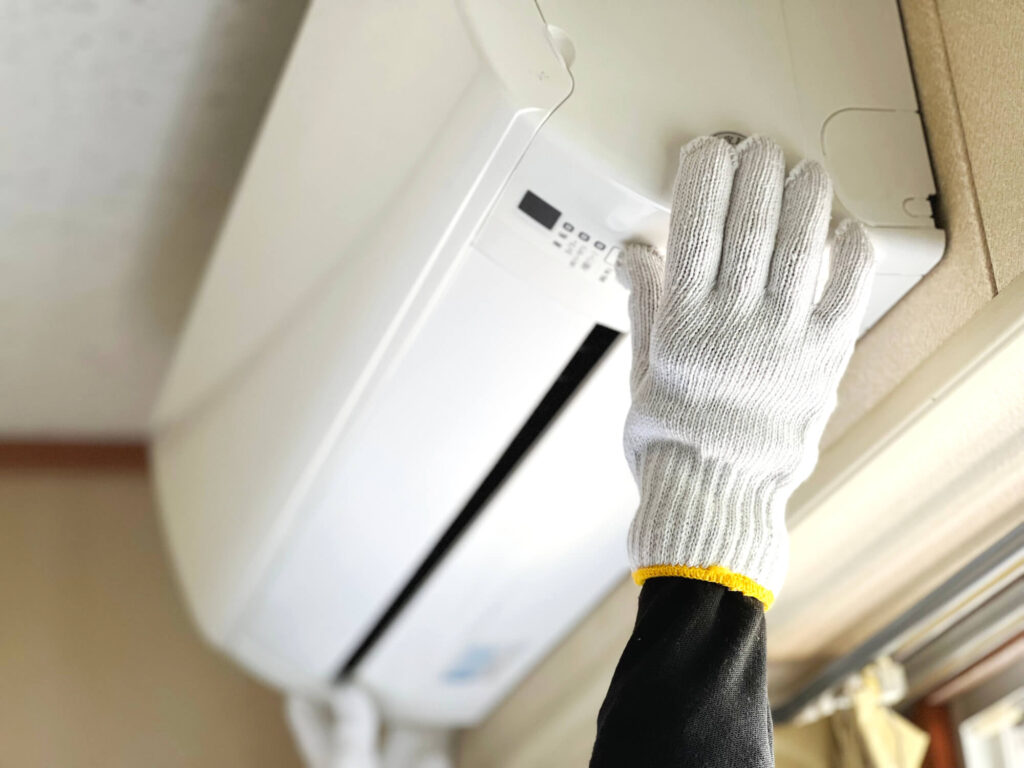

手順①エアコン下の床を養生する

エアコンを取り外す前に、部屋を養生することから始めましょう。

これは、エアコンを取り外す際、床を排水で汚したり、工具を落として傷つけたりすることを防ぐためです。

エアコン室内機を壁から取り外す際は脚立を使用する上に、取り外したエアコン本体や工具類を床に置いて作業を進めるため、部屋を傷つけないための養生は必須です。

エアコンを取り外すとほこりやごみが落ちることもありますが、養生マットを敷いていれば部屋が汚れる心配もありません。

手順②室外機のカバーを外す

エアコン室内機周辺に養生マットを敷いたら、外に出て室外機側に移動します。

一般的にエアコンというと室内機が思い浮かぶかと思いますが、実際は室外機の取り外しが第一工程で、室内と室外を行ったり来たりしながら作業を進めていきます。

まずは、プラスドライバーを使って、室外機の側面にあるカバーを取り外しましょう。

この時、室外機が置かれている環境によっては、ネジがさびていたりネジの頭がつぶれていたりすることがあります。

プラスドライバーを使っても噛み合わず、ネジを取り外せないケースもあります。

このような場合は無理に取り外さず、防錆潤滑剤を使ってから再度ネジをまわしてください。

潤滑剤を吹きかけることで、さびつき・つぶれたネジも取り外しやすくなるはずです。

一度外したネジはカバーを取り付ける際に使いますので、捨てずにとっておきましょう。

また、室外機周辺は電源コードなどで感電するリスクがありますので、作業はくれぐれも慎重に進めてください。

手順③ポンプダウンを行う

室外機のカバーを外したら、次はポンプダウンの作業に入りましょう。

ポンプダウンとは、エアコンの配管内にある冷媒ガスを回収する作業のことです。

これを行わないと、フロンガスが排出され環境汚染のリスクがあります。

ポンプダウンは、以下のように段階を踏んで進めていきます。

- バルブキャップ(弁)を外す

- エアコンの強制冷房運転をする

- 送り側の配管バルブを閉める

- 強制運転冷房(2~3分)後、受け側のバルブを締める

ポンプダウンを行うのに資格や経験は必要ありませんが、手順を間違うと事故やケガにもつながりかねません。

ひとつひとつ慎重に丁寧に、よく確認しながら行いましょう。

バルブキャップ(弁)を外す

まず初めに、六角形の「バルブキャップ(弁)」を取り外す作業にとりかかります。

バルブキャップは、送り側・受け側の両方とも回して外しましょう。

作業には、「モンキースパナ」を使用します。

モンキースパナをバルプキャップにあてて、左側(半時計)まわりに回すと外れます。

注意点は、配管を接続している六角ナットと間違わないようにすることです。

誤って外すと、冷媒ガスが漏れて危険を伴います。

肌に触れれば凍傷、目に入れば失明の恐れもあり、大けがにつながりかねません。

スパナをまわす前に、外すべきバルブキャップが合っているかを必ず確認してください。

また、室外機カバーのネジと同じように、錆びて回しにくくなっている場合もあります。

このような場合は、モンキースパナを2本使って固定しながら回すと良いです。

ちょうど90℃まわした部分には配管がつながっていますが、ここにも冷媒ガスが流れているため触れないよう注意してください。

キャップが外れると「バルブ(弁)」が見えますが、取り外したキャップは後ほど使いますので、失くさないよう保管しておきましょう。

エアコンの強制冷房運転をする

次に行うのが、エアコンの取り外し作業の中でもとくに重要な「ポンプダウン」です。

ポンプダウンとは、エアコンや配管パイプの内部に残っているフロンガスを室外機に送って、閉じ込める作業のことを言います。

しかしポンプダウンは、すぐに取りかかることはできません。

必ず下準備を行い、手順に沿って行う必要があります。

その工程のひとつが、エアコンの「強制冷房運転」です。

強制冷房運転を行わずに作業を進めると、フロンガスが漏れ出てエアコンの冷房効率が落ちるだけでなく、大気汚染につながります。

ポンプダウンを行う第一段階として、まずエアコンで「強制冷房運転」を行いましょう。

気温の高い夏場は、設定温度を最低まで下げて、通常通り冷房スイッチを押すだけでOKです。

しかし冬場は、外気が冷たく気温が低いため、冷房スイッチを押してもファンが回らない場合がほとんどです。

このように冷房運転できない時期については、エアコンの機能として搭載している「強制冷房運転」を行います。

強制冷房運転のスイッチは、エアコンのカバーを開けて右端にあることが多いです。

強制冷房運転の方法については、エアコンの取り扱い説明書に記載がありますので、事前に確認しておきましょう。

それでもわからない場合は、各メーカーの問い合わせ窓口に連絡してください。

- ダイキン工業:電話(0120-881-081)またはメールでの問い合わせ

- パナソニック:電話(0120-878-692)またはメールでの問い合わせ

- 日立:電話(0120-3121-11)または電話またはLINEでの問い合わせ

- 携帯電話の場合は050-3155-1111

- 富士通:電話(0120-81-1539)での問い合わせ

- 携帯電話の場合は0570-78-3885

- 三菱電機:電話(0120-139-365)での問い合わせ

- 携帯電話の場合は03-3414-9665

- 東芝:電話(0120-1048-00)での問い合わせ

- 携帯電話の場合は0570-78-3885

- シャープ:電話(0120-78-178)での問い合わせ

- 携帯電話の場合は0570-550-449

送り側の配管バルブを閉める

強制冷房運転を始めたら、エアコンを稼働させたままの状態で室外機側に出てバルブを閉めましょう。

エアコンのバルブには2種類あり、動線の太さで「送り側」「受け側」に分かれています。

- 送り側:細い銅管が付いている

- 受け側:太い銅管が付いている

上記のうち、配管を閉めるのは“細い銅管が付いている”「送り側」のバルブです。

送り側のバルブを締めずに作業を続けると、冷媒ガスが漏れる恐れがありますが、バルブを締めることで、室外機内のガスを室内機に送るのを停止できます。

バルブを締める際は六角レンチを使用しますが、締めすぎるのもNGです。

力を込めすぎるとバルブが破損する場合があり、ガス漏れの危険があるため注意が必要です。

また、誤って動線が太い「受け側」のバルブを締めると、エアコンのコンプレッサーが破裂しガス漏れの原因になります。

強制運転冷房(2~3分)後、受け側のバルブを締める

送り側のバルブを締めた後は、強制冷房運転を2~3分ほど続けましょう。

締めた後に数分エアコンを稼働させることで、室内機の内部や配管内に溜まった冷媒ガスが室外機に入っていきます。

強制運転冷房を停めた後は、先ほど触れなかった“太配管が付いている”「受け側」のバルブを締めてください。

送り側と同じく、強く締めるのは禁物です。

緩すぎず、きつすぎず、冷媒ガスが漏れ出ない塩梅の力加減で締めましょう。

以上で、ポンプダウンは完了となります。

作業自体はシンプルで難しいことはありませんが、バルブの種類や締め加減など、正確さと丁寧さが重要な工程です。

繰り返しになりますが、配管を誤るだけで危険を伴いますので、ひとつひとつの工程を慎重に進めてください。

手順④エアコンの運転を停止してコンセントを抜く

ポンプダウンの工程を終えたら、速やかにエアコンの室内機の運転を停止します。

送り側と受け側、2つにバルブを閉じたままエアコンを稼働させると、室外機のコンプレッサーに負担がかかります。

コンプレッサーが爆発しガス漏れにつながる危険性もありますので、必ず電源を切りましょう。

停止する際は、リモコンを使用します。

エアコンの電源を切った後は、室内機の風向板と室外機のファンが止まったことを確認してから、コンセントから電源プラグを抜きます。

電源プラグがつながったままの状態だと、感電の恐れがあり非常に危険です。

運転停止後は、「必ずエアコンのコンセントを抜いてから」、作業の続きに取りかかってください。

手順⑤外したバルブキャップを再び取り付ける

手順③で室外機から取り外したバルブキャップ(弁)を、モンキースパナを使って元に戻します。

キャップを再び取り付ける時は、外した時とは逆方向にモンキースパナを回します。

方向は右まわり(時計まわり)です。

手順⑥室外機を取り外す

ここまで作業が進んだら、ここからは「室外機の取り外し」に取りかかります。

室外機を取り外す作業は、以下4つの工程を踏んで行います。

- 配管(動線)と室外機を取り外す

- 配管の接続部をテープで保護する

- 室外機の電源コードを取り外す

- 独立した室外機を移動する

室外機の取り外し作業は、ケーブル等の処理も行いますので、今一度コンセントから電源タップが抜けていることを確認してください。

銅管(配線)と室外機を取り外す

まずは、室外機バルブの上にあるナットをモンキースパナで回しましょう。

取り外す際は、細い管・太い管の順で、ナットは左まわり(反時計まわり)に使うと外れます。

バルブの締め具合によっては力がいる作業ですが、無理は禁物です。

この時、一瞬だけ「ぷしゅっ」と音がしたら、ポンプダウンは成功です。

「ぷしゅー」のように、音が長く続いたら、ポンプダウンが不十分な証拠です。

冷媒ガスがまだ漏れている可能性がありますので、手順③に戻ってポンプダウンをやり直しましょう。

配管の接続部をテープで保護する

無事2本の動線を取り外し終え、ポンプダウンも問題なければ、配管の保護を行います。

室外機側・配管側の接続口から、虫やゴミが入るのを防ぐためです。

保護せずに保管すると、穴から入り込んだ異物が原因で、再びエアコンを取り付けた時に故障や不具合を引き起こす場合があります。

保護に使用する道具は、ビニールテープでOKです。

ぽっかりと開き、むき出しになった接続部にテープを貼りつけて、穴をふさぎましょう。

取り付け時にすぐ剥がせるように、テープを一部折り曲げておくと良いです。

室外機の電源コードを取り外す

次に、電源コードの処理を行います。

室外機の内部に、「黒」「白」「赤」、3本の電源コードがありますが、どのエアコンも基本的には灰色のコード1本にまとまっています。

コードの接続部に付いている白いスイッチを押しながらコードを引き抜くことで、電源コードの取り外しが可能です。

コードがネジで留められている場合は、ドライバーを使って外しましょう。

取り外したコードの先端は、保管中につぶれてしまわないようビニールテープ等を使って保護します。

エアコンを再び利用せず、そのまま廃棄する場合は不要です。

コードを取り外す際も、処分を前提とするのならペンチ等を使って切断してもかまいません。

ただし、黒・白・赤の電源コードを3本まとめて切断すると、コンセントから電源タップを抜いていてもショートする場合があります。

感電する恐れもありますので、面倒でも1本ずつ切断した方が安全です。

電源コードの処理は、室外機を取り外す工程の中でもっとも重要で危険を伴います。

電源コードを取り外す前に、コンセントから電源タップが抜けていることを今一度確認していください。

独立した室外機を搬出する

電源コードの取り外し作業を終えたら、ようやく室外機の撤去です。

一般的に、室外機はプラスチックブロックの台座に固定されていることがほとんどです。

このままでも運べますが、台座から室外機を取り外した方が搬出しやすくなります。

プラスドライバーを使えば簡単に行えますので、台座のボルトを外しておきましょう。

注意すべきなのは、室外機を立てた状態で運ぶこと。

室外機は20〜50kgと重量があるため、撤去・搬出作業は決して1人では行わず、2人以上で運び出してください。

また、室外機の内部に雨水やごみが溜まっている場合もありますので、搬出する際は汚れないよう気を付けましょう。

手順⑦室内機を撤去する

ここまで来たら、室内機の取り外しを行います。

室内機の撤去区も室外機と同じように、段階を踏んでひとつずつ慎重に行いましょう。

- 化粧カバーを取り外す

- 室外機側のドレンホースを切断する

- 配管(銅管)を切断する

- 室内機を壁から取り外す

- 壁に残った据付板(背板)を取り外す

室内機は壁の高い位置から取り外すため、エアコンの取り外し作業の中で一番難しい工程です。

化粧カバーを取り外す

いったん外に出て、配管を覆うための化粧カバーを取り外しましょう。

室外機の搬出を終えた後、ついでに行ってもOKです。

化粧カバーはネジで留めてありますが、ドライバーを使えば簡単に外れます。

室外機側の銅管とドレンホースを切断する

次に、室外機側に付いているドレンホースの取り外し作業に移ります。

ドレンホースとは、室外機内の水を外へ排出するための役割を担っている管です。

配管穴から伸びており、化粧カバーやビニールテープで巻かれていたり、ダクトカバー内に収まっていたりすることもあります。

ドレンホースを切断する際は、これらのカバーを外し、カッターナイフでテープをカットしましょう。

この時、誤ってドレンホース本体を傷つけることのないよう注意が必要です。

ドレンホースは室内機側と接続した室外機側2本のホースでできていますが、室内機側のホースを切断すると後ほど再利用できません。

色や素材が微妙に異なりますので、切る前によく確認してください。

エアコンを廃棄する予定の場合は、ドレンホースを切断しても大丈夫です。

配管(銅管)を切断する

続いて、配管(銅管)も切断します。

銅管もドレンホースと同じように、室内機側のものと室外機側のものが接続された状態になっていますが、カットするのは室外機側の配管です。

ナットを目安に、ニッパーなどを使って切断しましょう。

この時、誤って室内機側の銅管をカットしてしまうと、ドレンホース同様に使えなくなってしまいます。

繰り返しになりますが、再利用の予定がある場合は、切断するホース・配管を間違っていないか確認してください。

切断した銅管やドレンホースは、ビニールテープを巻いて、失くさないようまとめておきましょう。

室内機を壁から取り外す

ここまできたら、いよいよ室内機本体のエアコンを取り外します。

本体は10~20kgと室外機ほどの重さはありませんが、壁から下ろす作業は落下の危険を伴います。

加湿機能やお掃除機能付きの特殊なエアコンなど、さらに重量のある製品もありますので、壁から下ろす作業は無理なく慎重に行ってください。

取り外す時は脚立を使い、足場を整えた上で、手順に沿って行いましょう。

両手の手のひらを使ってエアコンの左右下側を支えながら、上に持ち上げるようにエアコンを取り外します。

下から上に押し上げるようなイメージです。

室内機本体は、壁に固定された据付板にツメを引っかけるように設置してあります。

そのため、室内機本体を持ち上げるだけで簡単に取り外せます。

ただしこの時、勢いよく持ち上げると、重量でバランスを崩す恐れがあります。

手が滑って室内機を落としてしまったり、足を滑らせて転倒したり、大きなケガにつながる恐れがありますので十分注意してください。

また、エアコン室外機の搬出時と同じように、内部に溜まった水が漏れ出る場合があります。

突然水が出てきても慌てずに、室内機を落とさないよう慎重に取り外しましょう。

漏れ出た水や、取り外した室内機を直置きすることで、床が濡れて傷が付く可能性もありますので、ブルーシートや養生シートはスペースに余裕を持って敷いておくと安心です。

壁に残った据付板(背板)を取り外す

エアコンの室内機を取り外した後は、壁に残った据付板を取り外します。

据付板を壁に固定しているボルトをドライバーで外していくだけなので、作業自体は簡単です。

ただし、ボルトを外していくと突然据付板が落下する恐れもあるので、板を外す際は片手で板を押さえるような形で作業を進めると安心です。

ちなみに、据付板は再度エアコンを取り付ける際に使用します。

万が一失くした場合、メーカーから有償で取り寄せする必要がありますので、大切に取っておきましょう。

取り外してまとめておいた動線・ドレンホース、エアコン室内機、電源コード、据付板を、室内機裏側にある格納スペースに入れておくと、運び出しやすく保管もばっちりです。

これで、エアコン室内機の取り外し作業は完了となります。

手順⑧壁の穴をパテで埋める

エアコンの取り外しもいよいよ大詰めで、最後の工程は室内機を外した後に残る壁に空いた穴を埋める作業です。

壁の穴は配管パイプを通すだけあって大きめです。

そのままにしておくと、虫や雨風、ゴミなどが入り、室内が汚れてしまいます。

エアコン室内機の取り外しが終わったら、早急に穴を埋めましょう。

元々付いていたエアコンキャップがあればキャップの取付のみ、なければパテ(粘度)を使います。

エアコンを自分で取り外す際の注意点

エアコンの取り外し自体は、特別な資格を持っている必要はありません。

しかし、配管や電源抜き差しを行うため、作業自体は危険と隣り合わせです。

ひとつ間違っただけで、感電やケガのリスクもあるため安全とは言い切れません。

自分でエアコンを取り外す場合、とくに気を付けたい点は次の2つです。

エアコンの故障・破損

家庭用とは言え、重くサイズも大きいエアコン。

室外機・室内機ともに取り外しが必要になるため、作業中に誤って落としたり本体を傷つけたりすることで、エアコンが故障する恐れがあります。

特に注意したいのが、室内機側の配管です。

室外機側と誤って切断してしまったり、なかなか外れず強引に引っ張ったりすると、配管が傷んで故障や破損につながります。

冷媒ガスの取り扱い

エアコンの取り外し作業の中でも、とくにリスクが高いのが「冷媒ガス」です。

ボルトの締め具合ひとつでガス漏れにつながることもあり、最悪の場合は爆発事故が発生する恐れもあります。

冷媒ガスが目に入れば失明、皮膚に付けば凍傷を負う恐れもあり、大ケガにつながりかねません。

特に「ポンプダウン」の作業時は、冷媒ガスが漏れる危険と隣り合わせです。

ひとつひとつの作業を慎重に、着実に進めたとしても、エアコンの取り外しに慣れていないと思わぬミスを犯してしまう場合もあります。

自分で取り外したエアコンの処分方法

エアコンを自分で取り外したあと、「どうやって処分すればいいのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。エアコンは家庭で広く使用されている家電製品ですが、処分には一定のルールがあります。

誤った方法で捨てると、法律違反になる可能性もあるため、正しい手順を知ることが大切です。ここでは、取り外したエアコンを適切に処分する方法をご紹介します。

エアコンは粗大ゴミではありません

まず知っておくべきことは、エアコンは一般的な粗大ゴミとしては捨てられないという点です。エアコンは「家電リサイクル法」の対象製品であり、他の粗大ゴミとは異なる扱いになります。

この法律は、家電製品に含まれる有用な資源を再利用し、廃棄物の削減を目指すものです。したがって、自治体の粗大ゴミ回収に出すことはできず、専門のルートを通して処分する必要があります。

エアコンの処分には「リサイクル料金」と「収集運搬費用」が発生します。これらは処分方法によって異なりますが、一般的には2,000円から4,000円程度が相場です。料金を確認したうえで、最適な処分方法を選びましょう。

リサイクルショップで売る

まだ使用可能なエアコンであれば、リサイクルショップに買い取ってもらうのも一つの方法です。製造年数が比較的新しく、状態が良好なエアコンは需要があるため、査定の対象になります。特に省エネ性能が高いモデルや、有名メーカーの製品は評価が高くなりやすいです。

ただし、自分で取り外したエアコンは配線やガスの状態が確認しにくく、安全性に不安があると判断されることもあります。そのため、事前に店舗へ連絡し、買い取りの可否を確認しておくとスムーズです。出張買取サービスを行っている店舗であれば、自宅まで訪問して査定・回収してくれるため、運搬の手間も省けます。

家電販売店の引き取りを利用

新しいエアコンに買い替える際は、購入先の家電販売店に旧機種の引き取りを依頼するのが一般的です。多くの店舗では、エアコン購入時にリサイクル処分をセットで申し込むことができます。この場合、取り外しから回収まで一括して対応してもらえるため、手間がかかりません。

引き取りにはリサイクル料金に加えて、収集運搬費が必要です。費用は店舗によって異なりますが、事前に案内されるので安心です。また、自分で取り外したエアコンでも、状態によっては引き取ってもらえることがあります。購入時に店舗スタッフに相談してみましょう。

指定引取場所へ持ち込み処分

費用をできるだけ抑えたい方は、自分で指定引取場所に持ち込む方法もあります。全国には、家電リサイクル法に基づいた「指定引取場所」が設けられており、エアコンの回収を行っています。メーカー別に受け付けている施設もあるため、処分するエアコンのメーカー名を確認しておきましょう。

持ち込み処分では、リサイクル券を事前に郵便局で購入する必要があります。この際、エアコンのメーカー名や製品の種類を記載して支払いを行い、交付されたリサイクル券を持参して処分を依頼します。自家用車などで運べる場合は、最も費用を抑えられる方法です。ただし、施設の営業日や受付時間を事前に調べておくことをおすすめします。

不用品回収業者の引き取りを利用

すぐに処分したい場合や、自分で運ぶ手段がない場合は、不用品回収業者に依頼する方法もあります。電話一本で自宅まで回収に来てくれるため、非常に便利です。中には24時間対応や即日回収に対応している業者もあり、急ぎの時には助かります。

ただし、業者の中には正規の許可を得ていない「無許可業者」も存在します。こうした業者に依頼すると、不法投棄や高額請求などのトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、必ず「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者かどうかを確認しましょう。インターネット上の口コミや評判も参考になります。

また、業者によってはリサイクル料金や出張費が加算されるため、事前に見積もりを取ることが重要です。複数の業者を比較検討し、信頼できるところを選ぶと安心です。

プロの業者に依頼した方が良いケース

エアコンの取り付けや取り外しには、状況によって専門的な知識や技術が求められる場合があります。特に、一般の方が作業を行うと危険が伴うケースや、設備を傷めてしまう恐れがあるケースでは、プロの業者に依頼することが安心で確実です。ここでは、専門業者への依頼が適している具体的なケースをいくつか紹介します。

室外機の設置場所が高所

室外機の設置場所がベランダの手すり上や2階以上の壁面など、高所にある場合は、個人での対応が非常に危険です。高所作業には落下のリスクが伴い、作業中の事故が発生する可能性もあります。

また、バランスを取りながらの作業は非常に難しく、工具の扱いにも高度なスキルが求められます。プロの業者であれば、高所作業に必要な安全対策や専用の器具を用いて、効率よく安全に取り付けや取り外しを行えます。

自分で作業しようとした結果、誤って本体を落下させてしまい、建物や人に被害を及ぼす危険性もあるため、高所に設置された室外機の工事は必ず専門業者に依頼しましょう。

配管が埋め込まれているエアコン

最近の住宅やマンションでは、配管が壁の中に隠されている「隠ぺい配管タイプ」のエアコンが増えています。このタイプは見た目がすっきりしているという利点がありますが、取り外しや交換の際には構造をしっかり把握していないと、壁を傷つけたり配管を破損させたりする恐れがあります。

さらに、冷媒ガスの回収や再利用には専門的な技術が必要であり、適切な処理を行わないと環境への悪影響や法的な問題が発生する可能性もあります。配管が埋め込まれているエアコンは、見えない部分の作業が多いため、プロの技術が必要不可欠です。

経験豊富な業者であれば、壁を傷めずに効率よく取り外しができ、再設置時にも配管の状態を正確に確認して対応してくれます。

特殊なエアコン

天井埋め込み型や床置き型、業務用エアコンなど、一般的な壁掛けタイプではないエアコンは、設置方法が特殊です。そのため、これらの機種の取り付けや交換には、専門的な技術が求められます。

例えば、天井埋め込み型のエアコンは、天井の構造に応じて開口部の調整や補強が必要となる場合があります。また、業務用エアコンの場合、電圧や電源の種類が家庭用とは異なることが多く、電気工事の資格がなければ作業できません。

こうした特殊なエアコンの設置や交換を自分で行うのは非常に難しく、トラブルの原因になる可能性が高いため、必ずプロに依頼することをおすすめします。

エアコンの取り外しも回収もゴミ屋敷バスター七福神へお任せください

エアコンの取り外しや回収をご検討中の方は、ぜひゴミ屋敷バスター七福神にお任せください。経験豊富なスタッフが、安全かつ迅速に対応いたします。重たいエアコンの処理は個人では難しいことも多く、無理に作業すると思わぬケガやトラブルの原因になります。

当社では、専門知識を持ったスタッフが丁寧に作業し、お客様の手を煩わせることなくスムーズに対応可能です。取り外しから運搬、処分までワンストップでお引き受けしますので、初めての方でも安心してご依頼いただけます。

ご相談やお見積もりは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

エアコンの取り外しは素人でもできますが、危険も伴います。

自分で行うか、業者に依頼するかは、この記事で紹介したやり方をよく読み、検討してみてください。

少しでも「難しい」と思った場合は無理をせず、専門業者に依頼することをおすすめします。