「縁起物を捨てるとバチが当たりそう」

「どのように処分するのが正解なのか分からない」

正月飾りや古くなったお守り、使わなくなった神棚のお札など、縁起物の処分に困った経験を持つ方もいるでしょう。

縁起物の処分方法には、お焚き上げをはじめとした伝統的な方法から、現代的な方法までさまざまな手段が存在します。適切な処分方法は縁起物の種類によって異なるため、状況に合わせて選ぶのが大切です。

そこで本記事では、縁起物の正しい処分方法について詳しく解説します。捨てる際の費用相場についても紹介するので、縁起物の処分に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 縁起物の正しい処分方法

- 縁起物の種類別の捨て方

- 縁起物の処分費用の相場

目次

縁起物とは?一般ゴミとして処分できる?

縁起物とは、その名のとおり「縁起が良いもの」を指し、幸福や繁栄・健康などの良い兆しを象徴するものです。日本では正月飾りや熊手・お守りなどが代表的で、込められた願いや意味が異なります。例えば、破魔矢(はまや)は厄除け、招き猫は商売繁盛、だるまは成功祈願を象徴します。

一般的に、お守り・御札・破魔矢など、神社やお寺から授かったものは神仏と深く関わりがあるため、ゴミとして処分するのはマナー違反です。神仏と関わりがある縁起物は、お焚き上げをして供養するのが適切な処分方法です。

一方、正月飾りや熊手・だるまなど、宗教的な意味合いが薄いものは、自治体の分別ルールに従って処分できます。以下の表を参考に、お焚き上げが必要か否かを区別して処分しましょう。

| お焚き上げが必要な縁起物 | ・お守り ・御札 ・破魔矢など |

| お焚き上げをしなくても良い縁起物 | ・おみくじ ・正月飾り ・熊手 ・だるま ・招き猫 ・七福神の置物 ・干支の置物など |

【種類別】お焚き上げが必要な縁起物の処分方法

お焚き上げが必要な縁起物として代表的なのは、お守りや御札・破魔矢です。

お守り・御札などの縁起物は、神社やお寺の境内に設置されている「古札納所」と呼ばれる返納場所に納めると、無料または少額の初穂料でお焚き上げをしてもらえます。

ただし、神社で授かったものをお寺に返納する、あるいはその逆はマナー違反とされています。また、他所で授かったお守りや御札を受け付けていない寺社もあるため、事前に確認しましょう。

以下では、お焚き上げが必要な縁起物の種類別の処分方法を解説します。

お守り・御札

お守りや御札は、ご利益を授かってから1年を目処に効果が薄れると考えられています。1年が経過したタイミングで、授かった神社やお寺に設置されている「古札納所」に返納するのが基本的な処分方法です。正月前後は多くの寺社でお焚き上げをしており、旧年中のお守りや御札を持参する方がみられます。

旅行先で購入した場合や、授かった寺社が遠方で返納が難しい場合には、近くの同じ宗教や宗派の寺社に相談するのも一つの方法です。多くの寺社は、他所で授かった縁起物も引き受けてくれますが、事前に電話やホームページで確認するのがおすすめです。

破魔矢

破魔矢は矢の形をした御神札(おふだ)であり、厄除けや魔除けの象徴として知られています。お守りや御札と同様に、神様の分身として扱われ、お守りと同様に授かってから1年後に返納するのが良いとされています。

破魔矢の処分方法も基本的には授かった神社に返納するのが理想的です。しかし、事情により授かった場所に行けない場合は、近くの神社でお焚き上げをお願いできます。ただし、念の為に寺社ごとの方針を確認してから持ち込んでください。

また、破魔矢を自宅で保管し続ける場合には、神棚や床の間など清浄な場所に置くように心がけましょう。

破魔矢は神聖な御神札であり、トイレやゴミ箱など不浄な場所に置くと、神聖さが損なわれるといわれています。汚れや傷みが破魔矢を飾ったままにしておくと、役割を果たしにくくするだけでなく、罰当たりになるとも考えられているため、早めに返納するのをおすすめします。

【種類別】お焚き上げが推奨される縁起物の処分方法

神仏に由来する縁起物はお焚き上げが理想的ですが、以下の縁起物は、自治体のゴミ回収ルールに従って処分可能です。

お焚き上げの方法は、授かった神社やお寺の「古札納所」に返納するのが一般的です。また、直接寺社にお焚き上げを依頼するか、地域の「どんど焼き」に持ち込む方法もあります。

おみくじ

おみくじは、神社やお寺で運勢を占うために引く縁起物です。引いたおみくじは、境内の木に結び付けて運勢向上や縁結びを願うのが一般的ですが、自宅に持ち帰り、日々の指針として大切に保管する方も多くみられます。

持ち帰ったおみくじが不要になった場合には、授かった神社やお寺に返納するのが一番ていねいな方法です。一方、おみくじはお焚き上げが不要なため、感謝の気持ちを込めて紙ゴミとして処分しても問題ありません。記念や縁起を担ぐ意味で持ち続けたい方は、清潔な箱や袋に入れて保管するのがおすすめです。

正月飾り

正月飾り(門松・しめ飾りなど)は、新年に幸運を呼び込むための大切な縁起物です。門松は歳神様(としがみさま)が訪れる目印として、しめ飾りは家を守る結界の役割を果たします。

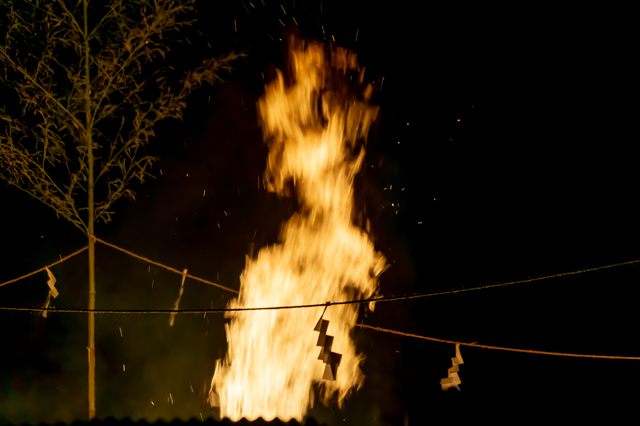

正月飾りやお守りなどは、正月が終わると多くの地域で「どんど焼き」による処分が行われます。どんど焼きは神社や公園、田んぼなどで実施され、燃え上がる炎には浄化の意味が込められており、煙に乗って願いが空に届くという風習もあり、心が温かくなる行事です。

しかし、環境への配慮から近年ではどんど焼きを実施する地域が減少し、自宅でゴミとして処分する方も増えています。

もし、自治体の可燃ゴミとして処分する場合は、竹や紙・プラスチックなどの素材を適切に分別しましょう。処分する際は「家族を守ってくれてありがとう」と感謝の気持ちを込めて手を合わせると、縁起物への敬意を示せます。

熊手

熊手は「福をかき集める」といわれる縁起物で、商売繁盛や家庭運アップを願って購入する方が多くみられます。神社の授与所で購入した熊手は御神札の一種とされ、神様の分身として扱われるため、処分する際にはお焚き上げが必要です。

一方、酉の市で購入される装飾が施された熊手は宗教的な意味合いが薄く、ゴミとして処分しても問題ないとされています。ただし、1年間願いを託してきた熊手に対して、感謝の気持ちを忘れずに送り出しましょう。

だるま

だるまは、目標達成や願掛けの象徴として親しまれている縁起物です。片目に願いを込め、達成後に残りの片目を入れる習慣が浸透していますが、目入れの儀式は家庭によって異なります。

だるまを処分する際は、お焚き上げが正式な方法とされています。多くの神社やお寺では古いだるまを供養するためのお焚き上げを受け付けており、地域によってはどんど焼きへの持ち込みも可能です。

さらに、だるま市で開催される「だるま供養」に参加し、直接感謝を伝えながら見送る方法もおすすめです。だるまはゴミとしても処分できますが、祈願成就の縁起物であるためお焚き上げで処分するのが望ましいでしょう。

招き猫

招き猫は商売繁盛や金運を招く縁起物として、多くの家庭や店舗で愛用されています。右手を上げたものは金運を、左手を上げたものはお客様を招くとされ、長年多くの方に幸運をもたらしてきた存在です。効果は2~3年ほどが目安とされていますが、処分する時期に厳密な決まりはありません。

処分する際は、招き猫の汚れをていねいに拭き取り「今までありがとう」と感謝を伝えたあと、お焚き上げを依頼するのが理想的です。感謝を伝えると、招き猫としての役目をしっかりと終えられます。

陶器で作られている招き猫が多く、ゴミとして処分する際は燃えないゴミで捨てられる自治体が多くみられます。

七福神の置物

七福神の置物は、家庭や事業に福を呼び込む縁起物として人気です。7人の神が異なるご利益をもたらすため、七福神が揃った置物は特に縁起が良いとされています。インテリア雑貨として扱われるケースも多く、処分の時期に厳密なルールはありません。

適切な処分方法は、七福神を購入した寺社に返納し、お焚き上げを依頼するのが理想的です。ゴミとして捨てる場合は、処分前に塩で清めると良いとされています。お清めは、七福神への感謝と敬意を示す行為であり、神聖さを保ちながら見送るための大切な一手間です。

塩で清めたあとは、陶器製・木製・金属製など素材ごとに、自治体の分別ルールに従って処分しましょう。サイズが大きかったり重かったりする置物は、粗大ゴミとして扱われるケースがあるため、事前に自治体のルールを確認してください。

干支の置物

干支の置物は、新しい年の幸運を願って神社やお寺、雑貨店などで購入できる縁起物です。干支には独自の意味が込められており、自分や家族の干支を飾って1年の健康や運気向上を願います。

処分方法は「干支供養」への依頼が挙げられ、毎年2月11日に干支置物を土に還す特別な供養が行われています。1年間役目を果たした陶器製の干支置物を「元の土に還す」という意味が込められています。

ゴミとして処分できますが、自治体のルールを確認し素材ごとに分別して捨てましょう。

お焚き上げ以外の縁起物の処分方法

縁起物を処分する際はお焚き上げが一般的ですが、ほかにも複数の処分方法があります。持っているの縁起物の状態や量によって、適切な処分方法を選びましょう。

以下では、お焚き上げ以外の縁起物の処分方法を4つ紹介します。

一般ゴミとして処分する

縁起物を自治体の一般ゴミとして処分する場合、素材ごとに正しく分別する必要があります。木製や紙製のものは燃えるゴミ、陶器や磁器・プラスチック製のものは燃えないゴミとして扱われるのが一般的です。処分の際は、住んでいる自治体のルールを必ず確認しましょう。

可能なら、厄を落とし新しい運気を呼び込めるように、塩でお清めをしてから処分するのがおすすめです。お清めに使用する塩は、普段の料理に使うもので構いません。捨てる前に塩を1つまみ振りかけ、感謝の気持ちを込めて送り出すと、縁起物としての役目を終えられます。

一般ゴミとして処分する方法は手軽で便利ですが、縁起物に込められた思いや役割を尊重し、粗末に扱わないように注意してください。

リサイクルショップに出す

縁起物の置物を処分する際、リサイクルショップに持ち込んで売却するのも一つの選択肢です。保存状態が良いものや、デザイン性が高いものは、積極的に買い取ってくれるケースがあります。ただし、元々安価なものや量産品は値段がつかない場合が多いため、期待しすぎない方が良いでしょう。

リサイクルショップは、基本的に幅広い品物を扱いますが、買値が付きにくいのが特徴です。外箱や台座・保証症などの付属品があれば評価がプラスになるため、一緒に査定に出すと高評価を得られる傾向にあります。

希少価値の高い縁起物を売却する際は、リサイクルショップではなく骨董専門店に買取を依頼するのもおすすめです。

フリマアプリやネットオークションに出品する

置物の縁起物は、フリマアプリやネットオークションへ出品できます。保存状態が良く、比較的新しい置物なら、高値で売れる可能性もあります。自分で価格を設定できるため、希望価格で取引きしやすい点が大きなメリットです。

ただし、梱包や配送手続きなどの手間や配送料がかかる点は考慮しなければなりません。特に、陶器製やガラス製の置物は割れやすいため、配送時のトラブルを避けられるよう、緩衝材を使ってしっかり梱包する必要があります。配送中に破損した場合、出品者が責任を負うケースもあるため、過剰なくらいの梱包を心がけましょう。

また、フリマアプリでは購入者がすぐに見つかるとは限らないため、急ぎの処分には向きません。手間と時間がかかっても、お金に変えたいという方におすすめの方法です。

不用品回収業者に依頼する

縁起物を含む大量の不用品を一気に片付けたい方には、不用品回収業者への依頼がおすすめです。自治体で処分できる量を超えていたり、フリマアプリやリサイクルショップで売れなかったりした場合にも、効率良く処分できます。

また、不用品回収業者は対応の早さも魅力の一つです。業者によっては最短即日で回収しており、急ぎの処分が必要な際にも対応可能です。好きな日時に自宅まで来てくれるため、自分で運び出す必要がありません。特に、大きな家具や家電など自力で運搬が難しい場合に役立ちます。

業者によって料金体系やサービス内容は異なるため、信頼できる業者を選べるように見積もりを取るのが大切です。複数の業者から相見積もりを取れば、より自分に合った業者を見つけやすくなります。

縁起物の処分にかかる費用相場

縁起物の処分は、方法によって費用が異なります。一般ゴミとして処分すれば、普段のゴミ捨て同様にゴミに出すだけなので、費用はかかりません。

神社での返納やどんど焼き・だるま供養は無料で処分できるケースもありますが、地域や品物によっては料金が発生する場合もあります。

ここでは、縁起物の処分方法ごとの費用について解説します。

| 処分方法 | 処分費用 |

| 神社への返納 | 無料〜2,000円 |

| どんど焼き | 無料〜3,000円 |

| だるま供養 | 無料〜2,000円 |

| 宅配・郵送によるお焚き上げ | 500〜10,000円 |

| 一般ゴミ | 無料 |

| リサイクルショップで売却 | 無料 |

| フリマアプリやネットオークションに出品 | 無料(手数料・配送料は別途かかる) |

| 不用品回収業者に依頼 | 〜4,000円 |

神社への返納

縁起物は、神社への返納がもっとも基本的な処分方法です。多くの神社の境内には「古札納所」や「納札所」が設けられ、古いお守りや御札を返納できます。返納時にお賽銭箱がある場合は、授かったお守りと同額程度の初穂料を納めるのが一般的です。金額が分からない場合は、事前に神社に問い合わせると安心です。

ただし、返納できる品物が限られている神社もあります。他所で授かったお守りや御札を受け付けないケースもあるため、持ち込む前に条件を確認しましょう。また、郵送での返納を受け付けている神社もあり、遠方で訪問が難しい方は利用すると便利です。

どんど焼き

どんど焼きは、正月飾りや御札などを火で焚き上げ、無病息災や五穀豊穣を祈願する日本の伝統的な行事です。神社やお寺、地域のイベントとして行われ、正月飾りを浄火で送り出す神聖な儀式として知られています。

基本的には無料で参加できますが、一部の神社やお寺ではお賽銭箱が設置されているため、感謝の気持ちを込めて少額を納めるのが理想的です。持ち込む品物や神社の方針によっては、料金が発生する場合もあるため、事前に確認しましょう。

ただし、燃えない素材やプラスチック製の品物は受け付けていない場合も少なくありません。正月飾りや縁起物を持ち込む際は、対象品の種類を確認してから持参してください。

だるま供養

だるま供養は、祈願成就の象徴であるだるまを感謝とともに供養し、送り出す儀式です。一般的には寺社で決まった日時に行われ、達成した目標への感謝や新たな願いへの区切りとして利用されます。費用は無料の寺社もありますが、大きさに応じた料金が設定されているケースもあります。

例えば、群馬県の富士浅間神社では、「だるまの高さ(cm)×50円」で供養の費用が計算可能です。

以下の条件が設けられている寺社もあるため、供養を依頼する際は事前に料金や受付条件を確認しておくとスムーズに処分を進められます。

〈だるま供養の条件〉

- 袋や箱は持ち帰る御札

- お守り・だるま以外は供養しない人形

- 正月飾りは供養しない

宅配・郵送によるお焚き上げ

宅配や郵送によるお焚き上げは、自宅から依頼できる便利な方法です。神社や寺院への訪問が難しい方や、複数の縁起物をまとめて処分したい方に適しています。

費用はサイズによって異なり、定型郵便サイズで送れる小さな品物であれば500円程度が目安です。

たくさんの縁起物を処分したい場合は、80サイズのダンボール1箱で約5,000円、160サイズでは約1万円が相場とされています。ダンボール箱の中に入る範囲であれば、いくつでも入れられるので、一度にまとめて処分できます。

依頼する寺社や、お焚き上げ業者によって、費用や条件は異なるため、詳しくはホームページや直接問い合わせて確認しましょう。

参考:やすらか庵

一般ゴミ

自治体の一般ゴミとして縁起物を処分する方法は費用がかからず、他の家庭ゴミと同じように手軽に捨てられるのが魅力です。処分の際は、以下を参考に分別しましょう。

- 木製や紙製:燃えるゴミ

- 陶器やプラスチック製:燃えないゴミ

- サイズが大きいもの:粗大ゴミ

住んでいる地域によって分別方法は異なるため、自治体のルールを確認してください。そのまま捨てるのに抵抗がある方は、塩でお清めをしてから処分するのがおすすめです。

リサイクルショップで売却

リサイクルショップを利用すれば、縁起物の処分費用がかからないだけでなく、お金に変わる可能性があります。高価なものや希少価値のある置物・陶器製品などは、高い査定も期待できます。

ただし、量産品や元々安価なものは査定額がつかない場合も多いため、注意が必要です。

リサイクルショップでは無料で引き取ってもらえるケースがあるため、気になる場合は一度持ち込んでみると良いでしょう。

また、処分したい縁起物が大量にある場合には、出張買取を依頼するのがおすすめです。業者によっては自宅まで訪問し、査定から引き取りまで対応してくれるため、大幅に手間を省けます。

フリマアプリやネットオークションに出品

フリマアプリやネットオークションへの出品は、リサイクルショップより高値で売却できる可能性が高い方法です。希少性のある縁起物や伝統的な品物は、思わぬ価格で売れるケースも珍しくありません。

ただし、送料や販売手数料がかかるため、考慮して価格を設定する必要があります。大きなサイズや重い品物の場合、送料が高額になりやすい傾向にあります。販売価格を設定する際は「手元に残したい金額」から逆算し、送料を含めた総額が購入者に納得してもらえるよう、相場を確認しながら調整すると良いでしょう。

不用品回収業者に依頼

不用品回収業者に依頼する方法は、縁起物を含む多くの不用品を一度に処分したい場合に便利です。費用は業者によって異なりますが、目安としては4,000円程度が一般的です。また、回収品目が多いと1点当たりの処分費用が割安になるケースもあるため、大量の品物を処分したい方におすすめします。

ただし、1点だけの処分を依頼する場合、費用が割高になる可能性がある点には注意が必要です。業者選びの際は、複数社に見積もりを依頼・比較すると、適正価格での利用が可能になります。

回収する不用品の量に見合った料金体系だけでなく、サービス内容や実際に利用した顧客の口コミも確認すると、信頼できる業者を選びやすくなるでしょう。

縁起物の処分に関するよくある質問

縁起物は単なる物ではなく「神仏の力を宿した存在」や「願いが込められた象徴」として扱われるため、簡単に処分できる品物ではありません。処分すべき時期を逃したり、授かった寺社に返納できなかったりする場合など、状況に応じた判断が求められ、処分の際に悩む方も多いでしょう。

ここでは、縁起物の処分に関するよくある質問を紹介します。

処分時期を逃してしまった場合はどうすれば良い?

縁起物の処分時期を逃してしまったとしても、過剰に心配する必要はありません。例えば、お守りは1年を過ぎると効力が薄れるとされています。ただし、即座に悪影響をもたらすわけではないため、お守りを手放すのが不安な方は無理に処分せず、自分が納得できるタイミングで手放しましょう。

なかには、どんど焼きの日以外でもお焚き上げを受け付けている寺社があります。近隣の神社やお寺に問い合わせて、返納が可能か確認するのもおすすめです。

遠方の神社やお寺に送って処分してもらえるの?

旅行先や遠方の神社・お寺で授かった縁起物を処分したい場合、直接訪れるのが難しいケースもあります。直接訪れられない方は、郵送で返納を受け付けている寺社を利用するのが便利です。ただし、郵送が可能か否かは寺社ごとに異なるため、事前に問い合わせましょう。

郵送する際は縁起物をていねいに梱包し、返納料や初穂料を同封するのが一般的です。ただし、持参して返納するのを重視している寺社もあるため、対応の可否や条件を事前に確認してください。

また、より丁寧な印象を与えられるように、郵送する予定の寺社に対して感謝の気持ちを一言添えるのがおすすめです。

まとめ

縁起物は、種類によっては一般ゴミとして手軽に処分できますが、捨てる行為に抵抗を感じる方も多いかもしれません。一般ゴミとして処分しにくい方は、神社やお寺にお焚き上げを依頼すると安心できます。

しかし、近年は環境への配慮からお焚き上げを行う寺社や地域が減少しているのが現状です。そのため、お焚き上げを依頼する際には、事前に問い合わせて対応可能かどうか確認するのをおすすめします。

また、縁起物が大量にある場合や、大きな品物で自分では処分が難しい場合には、不用品回収業者に依頼するのも一つの手段です。手間なく一度に片付けられるため、多忙な方ほど利用すると良いでしょう。

縁起物の処分ならゴミ屋敷バスター七福神にお任せください

縁起物の処分でお困りの方は、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください。サイズの大きい置物や古いお守り、陶器製の縁起物など、状態にかかわらず回収が可能です。

特別な意味を持つ縁起物だからこそ、当社の経験豊富なスタッフがていねいに対応し、大切に取り扱わせていただきます。

また、縁起物以外の不用品もまとめて回収できるため、家具や家電、衣類なども一緒に処分したい方は柔軟にご相談ください。

「縁起物の正しい処分方法がわからない」

「大量にあって自分では処分しきれない」

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ七福神にご相談ください。

最短即日でのお伺いが可能で、当日に無料見積もりが可能です。

〈七福神の特徴〉

- お見積もりご相談0円

- 女性スタッフ在籍

- 不用品回収も可能

お問い合わせは土日祝問わず24時間365日受け付けています。

まずはどれくらいの費用がかかるか、見積もりだけでも知りたい方は、電話・メール・LINEからお気軽にご連絡ください。